我们都渴望迅速高效地克服工作中的挑战,虽然“风风火火”的工作方式看似有效,但实际上隐藏着不少弊端。现在,我将逐一剖析这种工作方法的问题,并建议大家转变一下思维方式。

短期奇效背后的隐患

短期内,采用“暴风骤雨”式的工作方法能迅速汇聚各部门资源,减少互相推诿。比如,在城市环境卫生整治的“严打”行动中,多个部门联手在短时间内清理了大量垃圾,使得城市环境得到了显著改善。但这种方法却违背了自然规律。以去年某县进行的河道污染治理“专项行动”为例,由于时间紧迫,仅仅进行了表面清理,河水很快又恢复了污染状态,形成了“按下葫芦浮起瓢”的困境。

难治深层次症结

这种工作虽能快速见效,但问题不易彻底解决。以之前某些地区的违建整治为例,在“风暴”期间违建被迅速拆除。然而,行动结束后,一些违建又悄然复建,问题再次出现。这表明“急风暴雨”般的工作方法不能从根本上解决问题,只是暂时掩盖了表面现象。

催生形式主义

在那种激烈紧张的工作中,常常出现一个员工辛勤劳作,却有四人负责监督的情况。比如,在某次扶贫资料的紧急整理行动中,几名基层工作人员忙碌于搜集和整理资料,然而,不少上级部门的工作人员却在旁边进行监督和指导。过度的监督导致工作效率并未提高,反而有所下降。大家将注意力集中在应对表面形式上,未能真正解决实际问题。

加重基层负担

每次“刮风式”的工作都让基层干部忙得不可开交。就拿某镇举办的人口信息登记“专项行动”来说,期间基层干部得不停地填写各类报表。白天他们得走村串户收集信息,晚上还得熬夜整理和上报数据,几乎没有时间去做其他服务群众的工作,这严重影响了干群关系。

增加工作成本

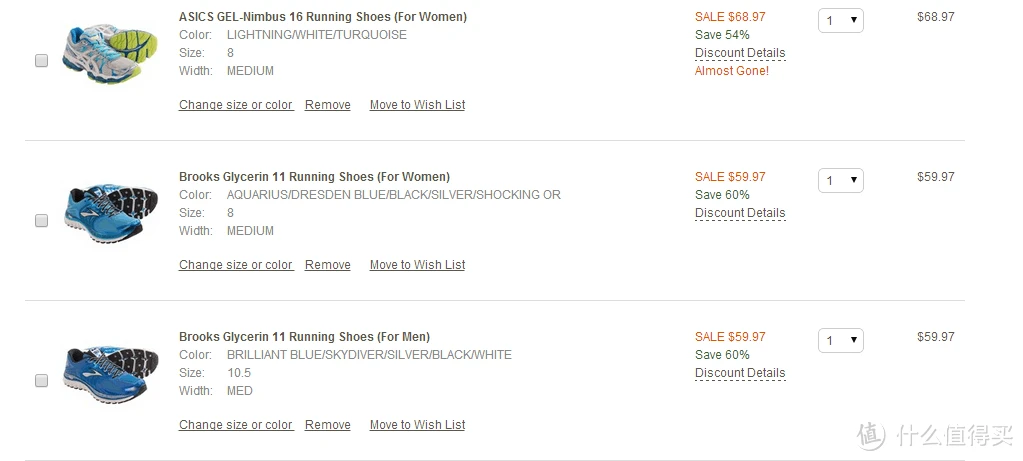

这种“狂风暴雨”般的工作方式会导致工作成本显著上升。比如,文中提到的周建坤提出的“3+1”明白栏,每户贫困户门前都要贴四张表格,要求十分严格。为此,许多地方特地购买了彩色打印机和塑封机。而且,表格需要不断修改,仅一个乡镇的打印费用就高达数万元,造成了资源的极大浪费。

损害政府形象

工作方法过于急躁和集中,容易让民众觉得政府部门只是声势浩大而实际效果有限。某些地区进行的市场秩序整治行动,一开始声势浩大,但活动结束后不久,市场混乱现象便再次浮现。若此类情况持续,将削弱民众对政府的信心,对政府工作的持续进行不利。

从事工作需如同作物渴望细雨滋养,需持之以恒。我们需将工作融入日常,严谨对待日常,常抓不懈。大家认为在具体工作中,如何才能更好地体现持之以恒的精神?欢迎各位踊跃留言,同时也请点赞并转发此文!

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://www.meilizhangjiakou.com/html/tiyuwenda/9719.html